La extinción del pensamiento.

Sobre la desaparición del aburrimiento, la velocidad como dogma y la lenta erosión de nuestra capacidad de atención.

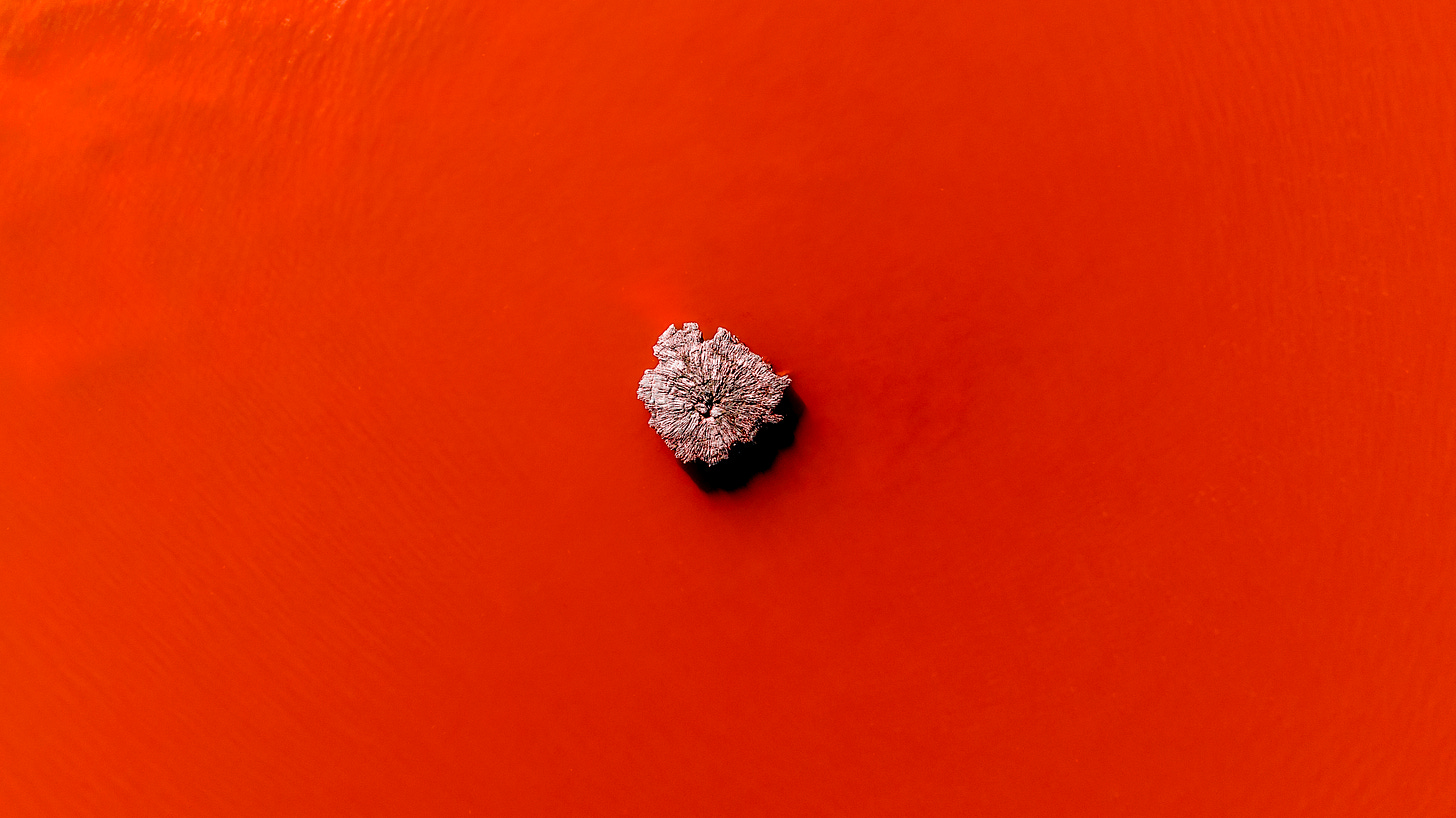

Hubo un tiempo en que el aburrimiento era un campo fértil. Un páramo silencioso, un lugar en el que algo sin forma comenzaba a brotar. El aburrimiento era, entonces, un umbral. Allí donde no ocurría nada, la mente cavaba túneles, encendía fósforos y se hablaba a sí misma sin urgencia. Era un estado incómodo, sí, pero también generoso: permitía que una pregunta naciera, que una imagen se asentara, que un deseo aún sin nombre pudiera, al fin, presentarse.

El filósofo Walter Benjamin ya advertía que la capacidad de aburrirse era un don, “una especie de catarsis espiritual que da lugar a lo narrable”. También Pascal intuía este vacío fértil cuando escribió que “toda la desgracia de los hombres proviene de no saber quedarse tranquilos en una habitación” Y Kafka decía que "toda distracción es una traición", pero hoy, el aburrimiento ha sido condenado al exilio. Su sola aparición activa un gesto automático: mirar el móvil, abrir una aplicación, desplazarse sin rumbo por pantallas que prometen distracción instantánea. Todo hueco ha de ser colmado. Todo silencio, sofocado. La idea de “no hacer nada” se ha vuelto sospechosa, casi culpable. No se tolera la espera, ni el vacío, ni la lentitud. Vivimos rodeados de estímulos, y, sin embargo, rara vez pensamos.

Porque pensar no es opinar. No es reaccionar. Pensar exige demora, exige perder el tiempo. Es una forma de escucha honda, una conversación con lo invisible, un detenerse ante lo que no comprendemos. Simone Weil, en sus “Cuadernos”, concibe el pensamiento como una forma de atención radical, y sostiene que la atención pura es ya una forma de amor. Pero ¿qué lugar queda para la lentitud en un mundo que celebra la velocidad como virtud suprema? ¿Qué espacio se nos concede para rumiar una idea hasta que duela, para rozar la incertidumbre sin querer resolverla de inmediato?

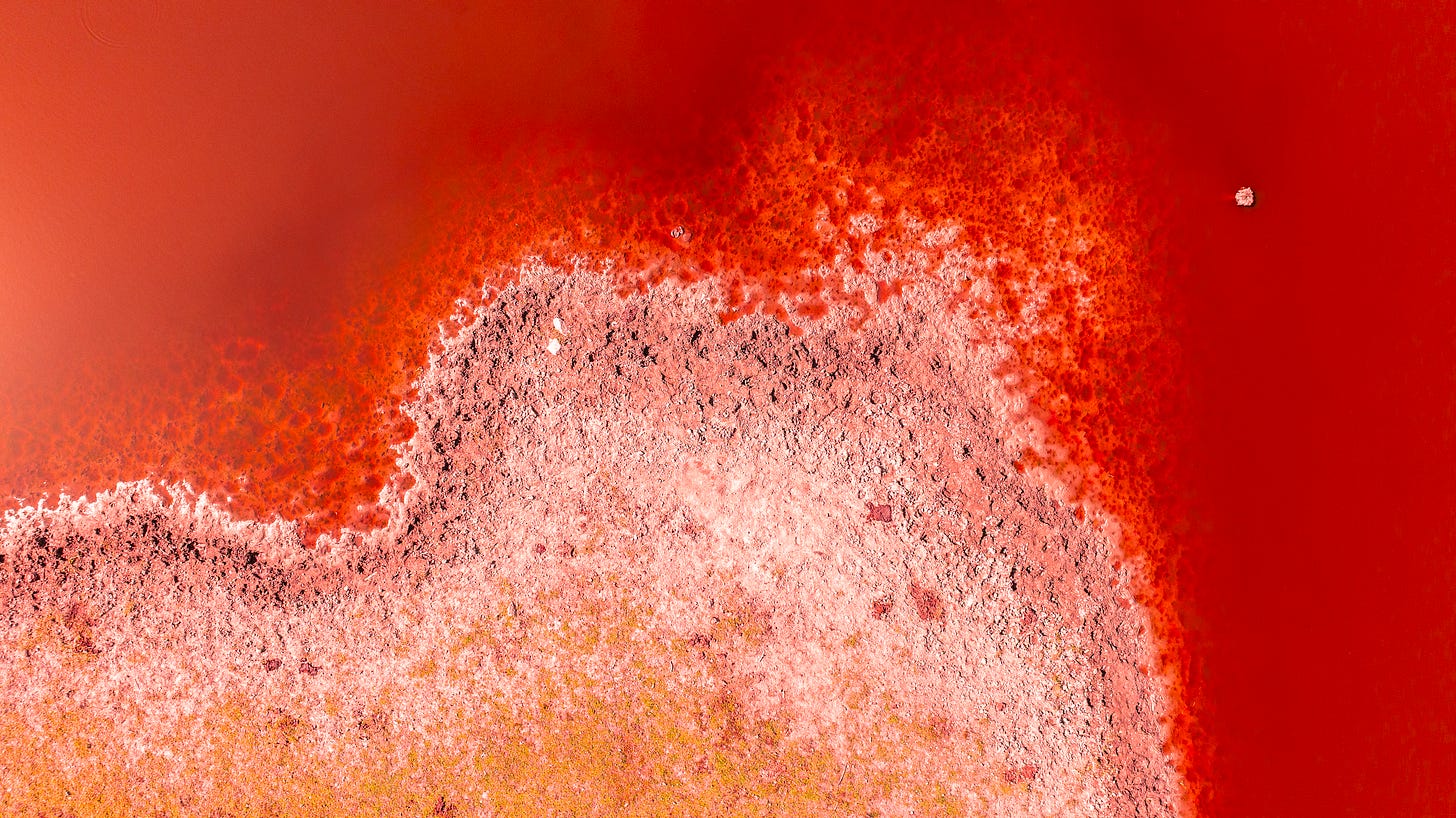

La economía digital no nos arrebata el pensamiento por descuido, sino por diseño. Lo que se disputa es nuestra atención. Cada interrupción está calculada, cada notificación nos arrastra fuera de nosotros mismos. Byung-Chul Han habla de un “infierno de lo igual” donde la saturación de estímulos anula la posibilidad de experiencia verdadera. Deleuze y Guattari ya vislumbraban un control que no opera por represión, sino por dispersión. La máquina nos quiere fragmentados, ocupados, disponibles. Hemos externalizado la memoria, la orientación, incluso el deseo. Dejamos que el algoritmo piense por nosotros y nos diga qué queremos. A cambio, recibimos entretenimiento, velocidad, ruido.

Pero en el ruido no crece nada. Lo vivo necesita tierra. Necesita sombra. Necesita el vacío fértil del aburrimiento. Y quizá por eso haya tanto malestar mudo, tanta ansiedad sin causa, tanta tristeza sin nombre. Nos hemos hecho incapaces de estar con nosotros mismos. Llenamos el tiempo para no escucharnos. Y en ese llenado perpetuo, algo esencial se ha apagado: la capacidad de preguntarnos qué sentido tiene lo que hacemos. Pensar no es un lujo ni una pérdida de tiempo: es una forma de cuidado. Es el modo más radical de permanecer presentes.

Pasolini escribió que la televisión mató la capacidad de la infancia para aburrirse, y con ella, el germen del pensamiento poético. La infancia, cuando aún no estaba mediada por pantallas, conocía ese arte antiguo: tirarse en el suelo, mirar el techo, dejarse llevar por la deriva del pensamiento. Desde allí nacían mundos enteros. Hoy ese gesto parece un vestigio. Incluso los niños han sido absorbidos por la lógica del rendimiento, del consumo, del estímulo constante. Todo debe tener una función, un resultado, una utilidad. Pero ¿y si las cosas más esenciales de la vida —el amor, el arte, la compasión— sólo pudieran nacer en ese territorio donde nada se espera, donde todo puede ocurrir?

Milan Kundera escribió que “la velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica ha dado al hombre”. Pero el pensamiento no se da en el vértigo, sino en el detenimiento, en esa lentitud que incomoda y, a la vez, fecunda. Y es ahí donde también nace cierta música: aquella que busca abrir un espacio interior.

En medio del ruido contemporáneo, hay composiciones musicales que siguen exigiendo ese tipo de escucha profunda: el “Spiegel im Spiegel” de Arvo Pärt, los silencios entre los compases de Morton Feldman, la lentitud de Satie o los largos pasajes de Ligeti donde el tiempo se disuelve. Son composiciones que no se adaptan al algoritmo; lo desafían. Como la poesía. Como el pensamiento.

Pensar es resistir a la consigna de la productividad. Es habitar una grieta en el tiempo. Es mirar hacia dentro sin miedo, aunque lo que aparezca no siempre sea apacible. Y también es, en cierto modo, una forma de amor. Porque quien piensa cuida. Cuidar es prestar atención. Y sin atención, no hay mundo.

¿Y tú? ¿Cuánto tiempo hace que no dejas espacio para que brote el pensamiento?

Si quieres saber más sobre mí: www.chusrecio.com

En sintonía con tus pensamientos en voz alta.

Quizá la conozcas ya, Josefa Ros Velasco estudia el aburrimiento desde un punto de vista multidisciplinar que incluye la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología. Actualmente, su análisis lo desarrolla dentro de la psicogerontología y la geriatría. Tiene un ensayo, La enfermedad del aburrimiento, en el que enseña a escuchar la voz del aburrimiento.

El aburrimiento es el fértil campo en el que brota la imaginación. Algo natural en un niño, que increíblemente le estamos negando. Oscuro es el mañana sin sueños.